论王小帅的影片《冬春的日子》和《极度寒冷》

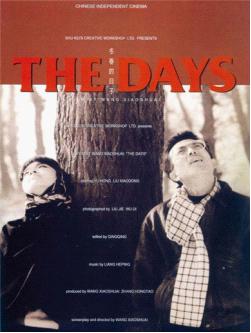

第六代导演的代表人物王小帅1985至1989在 北京电影学院导演系学习,毕业后有两年间处于待分配状态。 1991,他终于去了 福建电影制片厂工作,仅仅两年后就私自 回京,执导了独立电影处女作 《冬春的日子》(35毫米黑白) 。两年后,他被福建厂除名。 1994年,该片获希腊塞索斯尼克国际电影节金亚历山大奖,并被纽约现代艺术博物馆收藏,次年他即获得意大利托米诺艺术电影节最佳导演奖,1999年,《冬春的日子》被BBC评为自电影诞生以来100部佳片之一,也是唯一入选的中国影片。

1995年,他又执导了独立电影《极度寒冷》,参加1997年度鹿特丹电影节,获费比希国际影评人奖;随后参加加拿大、英国,德国等数个电影节;莅年影片在美国、荷兰等地发行。《纽约时报》评论它为最勇敢的中国独立电影。 因为题材的前卫和敏感,影片片头没有中文字幕,导演没有署名。故事据称改编自发生在中央戏剧学院的真实事件,被称作是记录片风格的叙事文本。

有意思的是,王小帅这两部最早的影片都是关于当时青年艺术家的境况。从中我们看到艺术家的困窘和异化,他们的苦恼和挣扎。而他们的精神状态和“行为艺术”,在很大程度上也是那个时代的病症。没落时代,艺术何为?作为阿多诺所言的时代真理性表达的艺术,是否时时都显露、绽放了它的真理内容?近二十年过去,当我们处在当下中国后社会主义社会的荒原之中时,再来观看这两部带有寓言性质的作品,我们会带有更深的理解和触动。

后新时期艺术家的困窘和异化

《冬春的日子》的男主人公叫冬,女主人叫春。这样看来,他俩的生活即“冬春的日子”。但论者多会联想到,这个片名似乎是有双关的含义。“冬去春来”这个成语即表示两个季节处于交替之际,乍暖还寒,是最难以度日的时光;二者也渐行渐远。这些都契合了影片的情节。而它以黑白单色纵贯始终;单色不仅象征性地反映了那个缺乏色彩的单调日子,也探问了艺术家单纯的内心和枯竭的灵魂状态。

贫乏的爱

主人公的烦恼和最后的精神分裂的原因是画家生涯中最常见的:爱的失落和艺术上不被接纳理解。影片开始的一段独白来自冬的朋友“在我后来见到他的许多日子里,他一直这么坐着。很少见他拿起画笔画画,他说,他整个春天就是这么过来的。关于他和小春的事儿提的也很少。他说他们是最平常的一对儿,实在没有什么可以回忆的 ... …” 似乎确实没有值得回忆的往事:这是关于平淡的生活,无味的爱情,以及无法成就的事业梦想的故事。他们是一对青年画家,自16岁起就一起上学,直到大学毕业后回校当老师。他们已经是老夫老妻,但仍然每天早晨冒着被别人听到的危险做爱(影片的第一个镜头就是长达几分钟的床上缠绵)。这表明他们还有爱意——他们还在互相抚摸对方的脸,虽然长期这样日子年复一年也有审美疲倦;以致需要冬不断翻阅相册,回忆两人过去的青春时光,并且把最象征他们沉浸在爱情之中的相片贴在墙上以提醒自己;当冬为了宽慰春,不要春给他看海外友人寄给她的来信时,找到地借口也是:你对我也就那点秘密了。

但要理解他们的困倦,需要深入到当时的社会。这是八十年代末、九十年代初的中国。八九后的一段时间,市场经济大潮还在南方酝酿,而尚没有波及到北京。人们日常感受到的,还是似乎无所变动的日子。因此我们看到对冬春的环境这样的描绘:每天一大早,当冬拿着脸盆打热水洗漱时,总有几对学生出早操跑步,喊着一二三四从他身边跑过;而后冬和春作着洗衣服、打扫家居和油盐酱醋的日常杂事,无聊时冬再在阳台上再练练气功。他们做的“正事”是:冬在白色的画布前抽烟发呆。春在做家务,或者站好了给冬做模特儿。他们的家是当时普通的一居室狭窄空间,甚至是单人床,而这个学校如同一个禁闭的空间(影片中没有出现他们步出学校到市区商店的画面),而他们除了听录音机以外,也没有其它乐趣。

但时时响起的广播声——无论是个体录音机还是全校大广播,都传达了这个时期,社会主义体制的某种残留和人民对政治某种程度上的持续关注。但当时教育事业停滞不前:在他们纠缠于怎么修灯泡、修洗衣机之时,背景画外音是关于国家教育事业改革的新闻广播。尽管“中国政府历来重视教育事业……李鹏总理说,九十年代最后八年……国家教委和联合国教科文组织……到本世纪末基本实现……全面提高教育质量的全国性动员大会”的声音清晰入耳,但作为在学校教书的老师,二人对此充耳不闻。而我们知道,直到二十年后的新世纪的头十年,中国仍然未实现教育费用占国民收入百分之四的目标。

我们无从知道他们与单位的关系如何,也不知道他们是否需要教学。这些日常的工作被省略或许因为它们太容易,或许因为他们对此根本就不关心。这种个人和单位的关系我们从他们的朋友那里得知一二。这个朋友刚“出来”不久(很可能从监狱里刚放出了。那个时代进行被标以“资产阶级自由化”的不符合当局规范的活动,或者参加八九运动都容易进局子——聊到最后,冬关切地问他“见到小邱了吗?”他回答“听说她结婚了,就没联系。”或许他进局子和这个前女友有些关系),找到冬,两人一起在一个酒吧(九十年代后逐渐普及的场所)聊。他谈到他以前的“单位忙得连停发一年工资都忘了。我还领了一年的工资,1000多块。”“单位乱糟糟,谁都不管谁。”显然,单位不是“忙”,而是“盲”,在去政治化的状态下,已经没有严肃的工作伦理,这个意识形态已经没有人认真对待的社会里,一个刑满释放人员可以领到在狱中“上班”的钱,是对这个后社会主义社会里“单位”作为一个政治体制彻底失效的反映。而作为老师,冬春与学生的关系也没有得到丝毫反映——我们只能理解为他们对工作和学生也已经无丝毫热情。

叙述者的话传达了冬的处境和两人的关系窘境:“除了做梦发财,每天脑子画空空,画不出来,画成堆堆在那里。她受不了他成天不说一句话,还要那种越来越冷漠的眼神。”这当然部分也由于事业的受挫导致的无能感。所以当他们在路边小饭馆吃饭,为了省钱冬找借口推掉了贵的菜,而吃最普通的。他喝醉了酒,像当时一般的文艺青年一样骂着粗口“北京,我X你妈!”(让我们想起了充斥《北京杂种》里的京骂),一边在幻想着买房子、买车……直到春把他拖回家。冬瘫倒在床上还想与春缠绵,但被坐在床沿若有所思的春拒绝了。

事业和爱情密不可分,当事业的成功显得渺茫(冬往北京打电话问“订我的画还要不要了”,在无回音之后,落寞地撕掉了手中的电话号码条子),他们的“热情早已消失,从不吵架,可总觉得在怨恨什么。有时比大吵一架更令人难忍受。”但他们还年轻。当冬隔着秃落的树枝看校园里玩球的学生的青春活力时,当春总是在若有所思之时,他们必定想到了这种规范化的体制性生活缺乏变化,促使两人生活间渴望有新变。疲惫无望、波澜不惊的平淡甚至贫苦的生活,使得他们茫然之后在期待突破自我的体制化和外在的体制化。尤其是春,叙述者告诉观众,她的“爹妈自他们十六岁那年,被全校师生堵在学校的洗碗池边开始,就和他们断绝了关系”。作为一个敢作敢当的时代女青年,她更不容易安于这种生活。

利益与艺术肯定性的双重象征

当“卖画是他们唯一的希望”的时候,卖给谁也是个问题。接下去的镜头就是冬在换算自己的订单能换成多少人民币,自言自语道“这都换成美金的话,那可就发了。”他在臆想,并且在询问老婆汇价,还吹嘘道“到时买什么?房子?”“马上就有支票了”。但春并不动心:这种承诺“没有一次可靠的”(果然,我们很快知道他这次的预订生意又成了泡影)。紧接着,又来了一个片断:他去询问正在听京剧的传达室老人是否有信,被后者设计揶揄了一番:“是那种外国信?”(“对!”)“是那种贴着外国邮票,上面写着外文,挺漂亮的……”在勾起了他的欲望和期望(“对,对,有吗?”)后,简单说了一句“没有”,把他又打回原地,期待的心情重新归零。网友指出:冬的“渴望美元其实是渴望自我价值被认可的体现,在强烈的受挫感间……只有沉默,并在沉默间装作对外界的无所谓,在不屑与被不屑间挣扎,最后,要么是意志被时间所吞噬,要么在坚持中最终取得所谓的成功。”对于冬是如此,那么对于春呢?

在春把酒醉的冬从街上拉回,坐在床上沉思一阵后,终于走出去来到楼道的一个电话室;犹豫片刻后,拨通了一个“对方付款”的国际长途电话,同时瞧着放在桌子上的毕业照。对于后者的特写镜头点名了对方的身份。这个身在纽约的男人显然是他们共同的大学同学。在轻声的允允诺诺之后,“我会考虑的”是她最后的留言。推拉镜头此时转向室外,原来似乎醉得一塌糊涂的冬此时面孔严肃地站在走廊里,手插在兜内沉默听着。我们不妨把这理解为他始终默默关注着这件事的发展——这既是出自他作为丈夫的担心,也可以理解为他对春的爱的显现。因此,当叙述者的声音说道“他完全远离了外面的世界,也不再关心她的存在。甚至有一天,当她忽然说要离开这里,去国外,他也以为这不过是一句玩笑,一个幻想。他想象不出日子除了每天这样,还能有什么变化”,也只是一个从外来者的眼光观察和理解的真实,其实他早已对此有心理准备。而春对冬所言的“我觉得你对我越来越无所谓,我走不走你无所谓,我干了什么你无所谓,我爱不爱你也无所谓”,也只是她个人的主观感受,虽然她在冬作画时拿了个望远镜看着他(而他也忠实地把这个景象画下来)。近在咫尺的亲人,却丝毫需要从远处细细观察——这种陌生化的效果的寓意不言而喻。