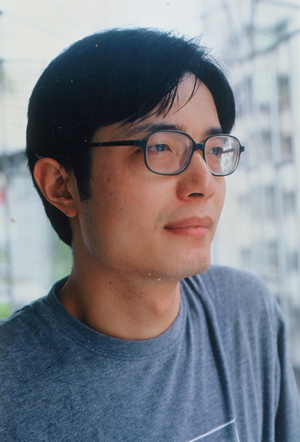

凌越,安徽铜陵人,1972年生,1993年毕业于华东政法学院,1993年至今在广州某高校任教,同时亦兼职媒体工作,曾在《书城》、《南都周刊》、《时代周报》等媒体供职。著有诗集《最初的诗》和《虚妄的传记》等。

就像波德莱尔选中了花,惠特曼选中了草叶,曼杰斯坦姆则选中石头这个看起来最没有诗意的意象作为自己的诗歌元素。1913年22岁的曼杰斯坦姆出版了自己的首部诗集《石头集》,虽然还很年轻,虽然不少早期诗作还存留着少年青涩的柔美的嗓音(胆怯无言的声音/来自坠落的果实,/环绕它的是不曾破碎的/密林寂静的音乐······),但是对于某种重量美学的追求业已明确:“来日我也将创造/来自残忍的重量的美。”完成这一任务的时间曼杰斯坦姆给出的是“来日”,当然后世的读者看得清楚,更准确的词应该是“此生”。这一早年貌似普通的诗句如同谶语般揭示出,日后残酷的命运带给曼杰斯坦姆的“重量”和令人心悸的美。

在《石头集》中没有一首以“石头”命名的标题诗,甚至连石头的意象都难以见到,举目皆是俄罗斯诗歌的典型意象:密林、灯盏、纱巾、灌木丛、火焰、水晶苍穹、冷杉等等。也就是说,石头对于曼杰斯坦姆而言,仅仅意味着某种硬朗的质地、沉甸甸的诗的容积。在早年的文论《阿克梅派之晨》中,曼杰斯坦姆说得明白:“哥特式钟塔的漂亮箭头狂暴是因为它的功能在于刺穿天空,谴责它的空无。”当然这只是被刚刚结识的更为狂热的阿克梅主义者古米廖夫激励起来的信念,在《石头集》中,这信念还没来得及施展,除了《林中圣诞树焚烧》、《我憎恨那单调的群星的光芒》等几首诗中偶尔闪烁着凶狠暗淡的微光,其他诗作更多的是为一种温情所支配,即便在“世界的地牢里我也并不孤单”。

作为一种抽象观念的石头,来源于曼杰斯坦姆所投身的阿克梅主义对俄罗斯象征主义运动的摒弃之中。古米廖夫在《象征主义遗产和阿克梅主义》一文中开首就写到:“象征主义的发展阶段已经结束,目前它正在衰落下去。”曼杰斯坦姆则撰文攻击“象征主义者是糟糕的居家者;他们热爱旅行,他们在自身有机组织的牢笼或在康德借助于他的范畴构筑的普遍牢笼里感到不舒服,不自在。”这些抨击让人疑惑,尤其是当我们看到曼杰斯坦姆那些充满象征意味的诗作这种疑惑就更强烈了,甚至曼杰斯坦姆许多散文和文论也多半是通过大量的象征物来间接阐明他的观点的。合理的解释是,阿克梅主义所抨击的是被俄罗斯象征主义者(以巴尔蒙特为代表)用烂了的模糊的意象和联想,大量诗句软绵绵地隐没在迷雾中,沉湎于不切实际的感慨中。当然,对上代诗人宣判死刑,也是有抱负的青年诗人为自己登上诗坛所作的仪式。不过最终的颠覆者永远是诗句本身,仅就曼杰斯坦姆而言,他有的是这样的诗句。

如此,“石头”本身就是一种象征物,象征着年轻的曼杰斯坦姆对硬朗的质地和力量的追求。石头是曼杰斯坦姆日后许多诗作的几乎不为人察觉的背景和基石,它们不动声色地改变着典型的俄罗斯诗歌意象的成色,甚至“痒酥酥的绸巾”也会“灼烤着喉咙”,甚至“干枯的麦秸”也因为“饮尽整个死亡”而“变得更加温柔”。对此,曼杰斯坦姆说得明白:“我们在词语关系中引入了哥特式元素,正像巴赫在音乐中建立了它一样。”的确,诗歌是人类的最微妙的乐器,稍稍更改它的琴弦,就会发出截然不同的声响。从表面看,曼杰斯坦姆的诗作沿用了俄罗斯诗歌传统的四行一节的形式,据说在诗歌韵律方面的创新也不明显,但是由于对于诗歌中的哥特式气氛的强调(“竖琴在吟唱埃德加的《厄舍府》”),曼杰斯坦姆成功地获得了自己的诗歌个性。通常曼杰斯坦姆的诗歌节奏急促,一种内心的加速度驱策着美妙的诗句在美丽的俄罗斯原野上狂奔,那仿佛金属碰撞时发出的锐响让读者感到不安,也是辨识曼杰斯坦姆诗句的最佳途径:

草原多寂静,在四月里换季。

但天空,天空——你的米开朗基罗!

后来在《谈但丁》一文中,曼杰斯坦姆对石头有进一步地阐发:“石头是一部印象派式的天气日记,它记录了千百万个多灾多难的年代,但石头不仅仅是往昔,它还是未来:它包含周期性。它是一盏穿越未来年代的地质昏暗的阿拉丁的神灯。很自然地,这里的“石头”将带出作为“记录者”的曼杰斯坦姆。布罗茨基在《文明的孩子》一文中精彩的分析过“诗人之死”对于诗人的意义:“当我们阅读一位诗人时,我们是在参与他或他的作品的死亡。在曼杰斯坦姆那里,我们参与了两者。”对于曼杰斯坦姆后半生的悲惨命运我们多多少少知道一点,虽然人们通常笼统地认为诗人的命运是时代命运的自然延伸,但曼杰斯坦姆最终堕入命运的深渊有其具体的缘由,那就是他在布柳姆金问题上向捷尔任斯基和布哈林所做的英雄主义的申辩。布柳姆金就是那个在空白的死亡判决书上随意填上无辜者名字的秘密警察。不少人认为曼杰斯坦姆最终的厄运与此有关。另一个事件则是曼杰斯坦姆在1933年写下的诗歌《斯大林警句》,在诗中他讽刺斯大林是“克里姆林宫的山里人”,“他的手指是十只肥厚的虫子”。此后曼杰斯坦姆在牢狱和流放中度过自己的余生,1938年底死于离自己的出生地彼得堡1万公里的流放地远东的符拉迪沃斯托克;临终之际,他躺在篝火旁边读彼特拉克的十四行诗。

这是一个诗人的命运,毋宁说这是一块坚硬的石头的命运。曼杰斯坦姆的一位挚友,作家埃·明德林曾用文字描绘过他的画像:“他动作敏捷,脸上棱角分明,最引人注目的是他那昂首天外的身姿······似乎,他的身体不便这样支撑他的头,然而,恰恰就是这样支撑了一辈子。他昂首仰望天际,显得特别高傲,甚至对造成他生理和心理上痛苦(尤其在诗人凄惨的晚年)的那些人也不屑一顾。”其实岂止对那些人不屑一顾,甚至对于凄惨的命运本身曼杰斯坦姆也一直保持着骄傲的态度,他勤奋写作到命运最悲惨的生命最后一年即是明证。已经有人试图拿曼杰斯坦姆的命运去给他的诗做注解了,可是这时候我更愿意听曼杰斯坦姆谈词语,不用说他是最有资格谈论词语的诗人:“太多次我们未能看到诗人将一个现象提升到它的十次幂,而一件艺术作品质朴的外表时常欺骗我们错过其中包容的极度浓缩的现实。在诗歌中这现实恰恰是词语。”在另一处,他还写道:“语言的发展速度与生活本身的发展毫无共同之处。机械地去促使语言适应生活需要的尝试,都事先就注定是失败的。”我在这里不厌其烦地引述曼杰斯坦姆的话,是想说明现实和诗歌的关系不是象许多人潜意识里以为的那样是简单的因果关系,而是非常复杂的对应关系,我们唯一一窥现实和诗歌堂奥的途径都只有词语这一条小道。以我国的作家为例,在反右和文革期间受尽折磨历经苦难的作家不在少数,可是他们日后的写作却改变了这苦难的成色(不是他们不想表现苦难,而是太想表现苦难了,反倒将其扭曲成另外的东西),甚至于这苦难变得轻浮和滑稽起来,也就是说起决定性作用的其实是词语是写作本身,因为苦难自身无法自动再现,只有在词语中它才能找到可以降落的坚实的机场。如此,我们说最终考验作家的是使用词语的技巧,也许就不会引起那些文学卫道士们的愤怒了吧。

曼杰斯坦姆对此有清醒的认识,同时他也是热衷谈论词语的诗人,他最重要的几篇文论几乎都与词语有关:《词与文化》、《论交谈者》、《词的本质》等。而当后世许多读者将他奉为他那个时代勇于承担的诗人的典范时,他对诗人与时代关系的认识恐怕要让那些学究们大跌眼镜:“诗人只与潜在的交谈者相关联。他没有必要高于自己的时代,优于自己的社会。”这种态度确保他持续地追寻自己诗歌语句中金属和岩石的质地,他1923年出版的第二部诗集《悲伤》,象许多大诗人盛年的作品一样是最丰富和最饱满的,像《世纪》、《悲伤》、《夜晚》、《萨洛敏卡》等诗作均堪称杰作。他临终前几年在写作《沃罗涅日诗抄》时这种质地越发纯粹,音色越发悦耳。就算他在处理一些明显的现实题材时,他也没有将这显见的现实脱离美,甚至于遮盖在美之上,比如象《我用孩子的眼光打量这强权的世界》、《我用我的遭人谴责的罪过干杯》这样的诗歌中,你找不到毫无风度和美感的直白的宣言。这是《我用孩子的眼光打量这强权的世界》的最后一节:

也许是因为,在孩童的图册中,

我看见戈黛娃夫人披着满头红发,

而我依旧悄然低语

再会,戈黛娃夫人······戈黛娃,我已遗忘······

从颇为激昂的首句发展到这语调低徊的最后一节,恐怕出乎许多人的意料。不过这在曼杰斯坦姆的诗中是常有的事,因为正如布罗茨基所言:“他(指曼杰斯坦姆)的诗不是主题诗。俄语诗歌的基本技术就是旁敲侧击,从不同的角度接近主题。英语诗歌所具有的那种对主题清晰明快的处理,在俄语诗歌中通常只出现在这一行或那一行中,随后,诗人便钻而言他了;清晰的主题很少贯穿一首诗的始终。”这是对现象的描述,究其原因是因为主题不是曼杰斯坦姆最为看重的,他宁愿将它依附在、散落在他所信赖的词语之上,而诗人就是一个把握语言的人,他们的高下只能由他们把握语言的程度所决定。对词的本质的探寻,也使曼杰斯坦姆避免了抒情诗人通常会有的自我中心主义和沉湎于往事的感伤情绪。在曼杰斯坦姆诗中试图勾勒出他大致的生平是徒劳的,而在和他同时代的诗人古米廖夫、阿赫玛托娃以及和他有过一段情的茨维塔耶娃的诗中,我们可以便利地看到他们的朋友、爱人乃至生活中发生的主要事件。比如,茨维塔耶娃就写过有关她和曼杰斯坦姆恋情的诗作《你把头向后仰起》、《哪里来的这般柔情》等诗作。但生活中的事件在曼杰斯坦姆的诗中隐藏得更深表现得也更隐讳,他显然在精神和语言的向度上要比同辈俄罗斯诗人走得更远更坚决。个人生活上的愉悦和苦难都很难击倒他,是啊,有谁能让石头哭泣和微笑呢,它们存在着,不动声色地在曼杰斯坦姆笔下转化为忧郁和美的远景,“绿色将草场压迫成了弧形”。在更高的意义上,生活尤其是个人生活其实是微不足道的。因此,在曼杰斯坦姆诗中难以找到对往昔伤感的空洞的感慨也就顺理成章了,而这曾造就了多少二、三流的小诗人呵。在曼杰斯坦姆离世前一年写就的带有自画像性质的《无名战士之诗》中,甚至有这样一节透露着他特有的冷峻美感的诗句:

阿拉伯式的混合、杂烩,

被磨成一束的速度之光,

这束光倾斜着它的底座,

静立在我的视网膜上。

这幅超现实的画面引起众多诗人的激赏,布罗茨基就曾说过,在世界诗歌中他没有发现任何东西,就其启示性质而言可与这四行诗相媲美。可是他没有注意到这启示的缘由,就在这节诗的上一行:“世界将因为我而变得明亮。”在我看来这是一个诗人面对苦难时所能拥有的最坦然最正确的态度,一直笼罩在曼杰斯坦姆诗中的阴影在最后一刻撤去、消散,石头最终裸露在天光下,而那束光却来自诗人的视网膜,这是意味深长的循环同时也是世界的终极象征。因为对词的关注,曼杰斯坦姆免于被政治拖到它恶俗的层面,简单对抗的方式正是这种恶俗的表征。四十七岁了,就算在残酷的流放途中,曼杰斯坦姆依旧在写诗,而且是美妙的诗,这些全赖他年轻时代牢固建立起来的石头的诗观——永远是美,永远是词,现实和政治匍匐在美的脚下。悖论的是,曼杰斯坦姆的命运却因此更加地让人揪心和难以释然。这是真正的诗人才懂的逻辑,诗人唯一真正需要对抗的是陈词滥调,而不是被虚妄的激情所诱导的人们以为的那样是败坏的政府和险恶的时局,当然如果你坚持对抗陈词滥调坚持美的逻辑,那么败坏的政府和所谓的权势你迟早要触及,因为它们正是陈词滥调最大的主顾和拥趸。但这个顺序决不能颠倒,否则你会从诗人变成一个散文家,最坏的时候难免要堕落为政治家。曼杰斯坦姆永远成不了政治家,尽管在他的诗里我们可以看到“世纪的大火”、“大地的恐怖”、“一系列人类激烈的争斗”。因为曼杰斯坦姆是在用“孩子的眼光打量这强权的世界”,那是孩子的眼光吗?那分明是清澈的诗人的眼神。