这次讨论会的大题目是沟通。我更爱使用“通”。

无论在海内海外,写作之于我,作品之与读者,我一直立足于相通。相通则通,而沟通带有障碍在先而需克服的味道。我的诗歌立场是:诗不克服,它朝向超越。

诗通过语言呈现,但总是要有某种光透出诗行,才会具有普遍性,而那是不会经翻译漏掉的。晦涩、复杂未必不通,简单明了也未必通。有光则通,光即瞬间直抵内心的力量。

高科技时代的话语间离了自然与人的关系。在大自然物种高速灭绝的每一天里,人间却有大量的专有语汇、话语在高速增值。据一位美国的文学教授说,如果有一本有关文学批评理论的书在出版一周后你还没有读过的话,你就不要当教授了。(他告诉我这些已是六年前的事)。

一位以色列女诗人说过:

诗是存在于一个不值得有的时代里的光。

我曾在电视中看到非洲大象痛苦的大便中存留的无法消化的塑料袋。这些大象的大便很像今天时代里的一些诗作。

在海外生活的七年历程中,我和写作的关系一如从前。不变的比变的为多。处于一个更为完善的律法系统、物质现实和文化潮流中,如果说到变化,只是更为发自内心地与自然进行交流。当我散步于山野,大自然的风景依旧到处提示着:我就是你。

在海外一如在国内,我和读者的关系是单纯的。

喜欢或不喜欢,也就是通或不通。

最麻烦的是沟通,即要求解释:我不懂你写的是什么?

理解,才能沟通?我怀疑。不仅因为诗歌是精神的整体性的结晶,与分析性的刚好矛盾;还恰恰因为诗歌存在的理由之一,刚好就是炸开实证性的逻辑语法。诗歌解放想象力,扩大现实感,呈现生命的秘密,一如自然。

我也是读者,但我从不要求诗人的解释,这样我才能参与。我是个好读者。

诗歌的写作是问。问是谦恭。追问则是傲慢。理性让大自然毫无神秘可言,因此它没有深度。这样的沟通是勉强的。

一九九〇年夏天我曾在斯德哥尔摩郊区帮助一瑞典朋友驱鸟,他有一樱桃园,为防止鸟偷吃樱桃设下大网。我们的工作是把一些钻进来的和被卡在网眼中的鸟放出去。这活儿可不简单,鸟进来不易,让它们出去则更难。放开一面网,它们偏不从那儿飞,还往网里钻,忙了一下午,人累坏了,鸟没拿净,樱桃被咬得七零八落。这是沟而不通之一例。

而在加拿大中部有一地区常有蝗灾,一农妇在内心默念:朋友们,请飞走吧。那些蝗虫真的就是不落她的地。在驱魔解咒的时代,我讲这事,是想说人与自然共生的方法尚未找到。

有的诗人就是笨鸟,专门往网眼里钻。

有一回在加拿大的诗歌朗诵会上,朗诵前有三分钟用于自我介绍或清理喉咙的开场白时限。有一位诗人一上来就其诗作之阐述达十五分钟,等进入朗诵(时限五分钟),他含糊其辞地念了三四句就卡到一句上:雪,是白色的,雪,是白色的。雪,是白色的!他用各种语气念了十分钟。

一九七一年,中国诗人岳重即写下:

雪,不是白色的。它只是没有颜色。

他不独写下了这句。还写下了长诗《三月与末日》。

《三月与末日》,首句即:三月是末日。

到八十年代初我们还在讨论这个句子,其时间意识与T.S.艾略特何其相通:四月是最残忍的月份。

而在一九七一年岳重绝无可能知道世上有艾略特其人及其作。

这就叫通。

尽管诗歌有作为媒体已经死亡、作为濒临灭绝的野生动物依旧存在之说,但在一种全景的凄凉中,中国当代诗歌在西方的处境也并非格外凄凉。拿德国来说,尽管中国诗人出版难,但还是有可能。至少有十五个大学的汉语系有学生读者。而一般德国青年诗人想出版则需自费(五千马克)。诗歌是喂给出版商的毒药,并非自今日始。据云,歌德的诗作(而非小说)从上世纪初到本世纪一百年来仅卖掉一千册。一般地来说,写诗之人才读诗,但这也并不比只读诗不写诗为坏。去年德国南部某杂志社公开征求诗稿,竟有一万五千份来稿,这没什么让人吃惊的,既然已经吃够了樱桃,就该往网外边飞了。

追求诗意的存在是理想主义。

七年前我在伦敦认识一名英国广播公司BBC的记者诗人,他不但大量制作诗歌节目,还在自己的电话录音的开头录上一首他的诗作,谁想跟他联系就必须“忍受”二十秒钟的一个段子。

一九九二年荷兰莱登大学的一次诗歌研讨会上,一位英国青年诗人有一套说法:诗人应该走出象牙塔,放弃贵族身份,回到大众之中,争取批评,影响读者,共同参与,夺回昔日诗歌的地位。为此,口语、俚语、公共厕所墙上的词语(包括脏话)全都应当回到已被净化过的诗歌语言中来,一切皆可入诗。

这算是一种沟通之道吧。

也有点像技术效益、生产率、推销术、市场竞争、顾客至上、权力意识的翻版。也是物竞天择、适者生存的进化论。

如若只为适应而存在,不写也罢了。

这世界有许多变化。至少听到现在,用汉语表达的写作行话有如下的演变:

创造——创作——写作——写字——写字儿——码字儿。

据诗人西川介绍:在中国三千年诗歌史上,仅有屈原、王国维、朱湘等三四人死于自杀。而从一九八七年至一九九五年八年中,中国大陆至少有十四名诗人死于自杀。另据报道:中国大陆现在每日自杀者达四百,另有十倍以上者自杀未遂。

诗人自杀的价值及内涵我不便于评说,但从诗人作为体现一个民族心理功能的器官来说,战栗已足够了。

近闻四川诗人钟鸣每月有二十天靠土豆与盐维持生命,因其拒不下海,也不诉苦,作诗人,作下去,作诗。

诗不止于反思,它承担人世的苦难,还提供现实所短缺的。诗提供理想。

诗成之后,我的第一读者是窗前的三棵树。

写作即祈祷,写作即修炼,以便让虚无时时撩开幕幔,供光通过。光是什么?

无论光是什么,诗是光。

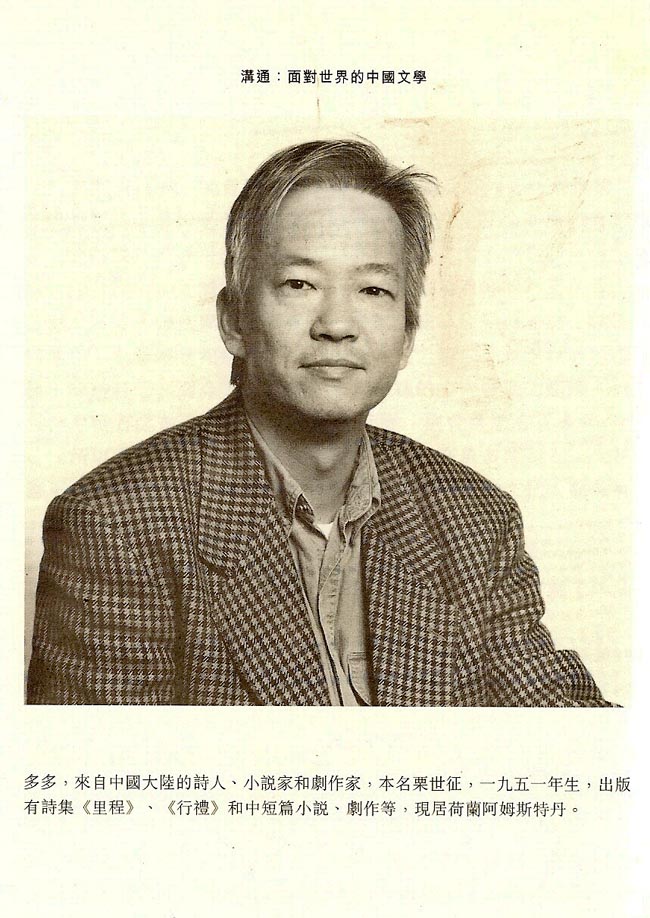

原载《沟通:面对世界的中国文学》

中国作家研讨会文集

瑞典 乌拉夫·帕尔梅国际中心

1996.6.13——7.6