老《今天》杂志的出版与发行(《今天》资料附言)

发布: 2015-11-05 17:09 | 作者: 鄂复明

三

《今天》从第二期开始使用锌版印刷的蓝色封面,这在当时来讲还算是漂亮的封面,曾经给无数读者以清新的感觉,也为《今天》的发行带来些许便利。《今天》印过两批封面,共计一万三千张,我都未曾经手,但赵一凡先生保留下来完整的单据、资料,使我得以在今日较为清晰地描述这段历史。《今天》封面由黄锐设计,原稿曾制成16开锌版,在筹备铅印第三期(诗歌专刊)时,又修改为该期专用的套色封面,送印刷厂制成32开的锌版一套二式,因运作中断而得以保存。《今天》杂志每期使用相同的封面,留白处加盖木质期号印章,由《今天》成员王玉豹临时制作。

根据一凡保存的票据,封面的承印单位是煤炭部所属的煤炭工业出版社印刷厂,可能该厂不具备制版工艺,锌版是委托附近的地质部印刷厂制作。徐晓用她所在的“北京师范大学”学生会的介绍信去 “联系印刷(封面)事宜”,徐晓回忆是“从家里拿了父亲舍不得喝的汾酒和包装精美的巧克力……”据此看来,并没有通过其它特殊的关系,仅仅是由于该厂位于和平里她家附近。这批封面印数5000张,制版和纸张及印费共计157余元,与我接管《今天》财务时,两笔偿还借款的数额是吻合的。这笔费用相当于当时普通职工月工资的3倍有余。

《今天》双月刊每期印数1000册,这批封面只够用到年底,该年夏末,赵一凡与《安徽文学》主编江流先生取得联系,江流先生侠肝义胆,应允为《今天》续印封面,并率先开辟“原上草”专栏,刊登民刊文学作品。八月中旬,封面托运到京(印刷费用由一凡经手)。这8000张封面一直用到停刊,还剩下2000张,保存至今。徐晓在回忆录中惊诧我收存的《今天》文物中竟然囊括了她“珍藏在书柜中的封面锌版”,其实是她记忆有差,我也并无“意念取物”的超能:我收存的是未曾使用过的32开锌版,她保存的那份16开锌版,应该是拿去安徽作续印用了。

江流先生于2001年在孤寂与悲凉中辞世 ,容后另撰专文悼念。

四

《今天》杂志经邮政系统发往全国各地(除江西、西藏以外,当然还有尚未通邮的台湾,以及虽已通邮但对部分印刷品禁邮的港澳),我在内蒙插队十余年,算是出过远门,深知那年月的交通闭塞和邮路维艰,累计数千份杂志却能悉数准确无误地邮送到读者手中,这也为《今天》创造了良好的信誉。也曾出现过十数次订户邮件丢失,恐怕是“终端的顺手牵羊者”所造成的疏漏,因无从追究,我们一律及时补寄,就算作正常的“损耗”吧。

当时的邮资:信函本市4分外埠8分。杂志却是本市1.5分外埠3分,实际上是“国家出版物”(邮政行业谓之为“印刷品”)在享受着某种形式的补贴,那时候即便是作家的文稿(均为手写,鲜有人去做昂贵的手工打印),也被视同包裹,要按重量和邮寄里程计价。《今天》属于蒙哄过关,放在今日则先被列入“打非”,遑论发行。

编辑部所在地归属北新桥邮局,我第一次去时可谓是战战兢兢。对邮政的门槛早有耳闻,我和妹妹插队一北一南,父亲每年给我寄干菜、调料,给云南的妹妹寄猪油,跑邮局可没少挨呲儿:在家包装好了要拆开检查,重装后又说不结实或尺寸不对,返回家让母亲缝好再送去;好不容易贴上条、盖戳,看着营业员隔着老远往包裹堆上一扔,心头一沉,又担忧刚才弄得不很牢靠,不知能否到得了云之南或蒙之疆。跑一趟邮局,把老人闹得一连几天心绪烦闷。

为求稳妥,我只带一本样书和包装纸,挑选了一位面目和善的中年女营业员,请教如何邮寄杂志。也许是《今天》的封面印制还算精美,不似那些简陋的民刊,加以我的谦恭,她很热心地教给我,亲手将杂志与包装纸一起卷成很紧的圆筒,粘牢,贴邮票。末了儿还叮嘱:“两头不要封口,以备检查。”我几乎是蹦跳着跑回76号,其实我早就通过其他渠道问清了邮政要求的包装式样,我和一个帮手抱着两大捆早已包装好的,像违禁鞭炮一样的筒状邮件又返回邮局,那位大姐笑着站起来:“您这是大宗邮件,您到后面去找张师傅……”

此后近两年,我不时地出入邮局旁侧的那个小门。张师傅是位快要退休的老职工,木讷寡言,每次我带来的邮件已清点好并分为本市和外埠,他过数后给我开收款单据(大宗邮件计数收款,然后加盖“国内邮资总付”邮戳,也省去贴邮票之劳),一年多来相安无事,平静得没有一丝记忆。其间寄往香港的杂志被退回,是北京海关驻邮局办事处根据上级规定照章办事,与邮局无涉。实际上邮局也可能对《今天》的背景一直茫然无知。

在我的订阅记录本上,共有八位香港订户,只有三位收到部分刊物,其他五位的收发记录空白。被退回的订户我均已回函解释。在近年整理资料时,发现有一张一凡的便笺,他为其中三位香港订户,托人带去过六种共18本刊物,但因不是我经办,未作登录,订户姓名也无从查找了。

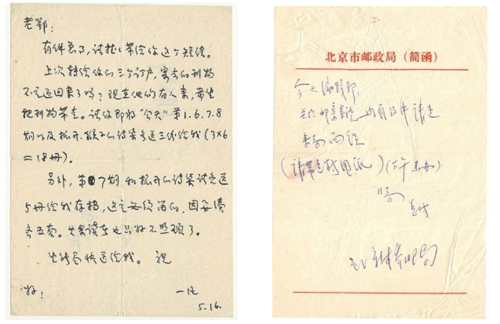

直到临近停刊前不久的某日,我们收到一封北新桥邮局的“简函”:

今天编辑部:

关于邮寄杂志内有信件请速来局面谈

(请带包封用纸)(下午来办)

×× 总付

北新桥邮局

编辑部不时会随同杂志向订户寄发续订通知和账目结算单,因单据是油印后填写的并有关杂志业务(以区别于信函,当然难免在空白处就订户的问候或问题多写上几句),我最初已向邮局明示并得到默许,这次无疑是出自有关部门的介入和干预。

套住《今天》的绳索开始收紧了。

我如约去邮局,按照张师傅的指导,默默地将部分邮件重新检查包装,只是走个过场,我也未作任何解释。张师傅神色有些异样,我感觉他比初见时更老了。但之后的几次邮件照发,也未作任何检查。时常在记忆中依稀存有张师傅的模样,不知他那次是否受到申斥和惊吓。

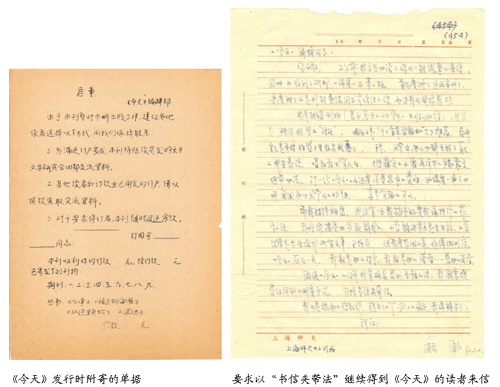

我得感谢命运对《今天》的眷顾,要知道如果被归属地邮局“拒寄”,在那年月将会是怎样无尽无休的麻烦。我生性愚钝,办事循规蹈矩,没有十足的把握从不敢乱闯。《今天》停刊前夕,曾有年轻幼稚的读者在来信中与我们相约:愿与《今天》保持任何联系方式,“包括书信夹带法”。由于市局两次派员通知《今天》“停止一切活动”,我们未敢再作任何尝试,戛然中止了《今天》的发行,致使相当数量的刊物滞留在手中。也从此中断了与读者的联系,尽管在此前曾印发通知 ,并与订款用尽的读者做了结算,但大多数读者仍对我们寄予厚望,选择以捐款的形式继续得到《今天》。《今天》公开发行将近两年的时期,正是这些可敬的读者以自己省吃俭用的血汗钱在维系着《今天》的生存。

此后数十年,我始终为订户滞留在我们手中的订阅余款未能如数偿还给他们而深深地愧疚,尽管处境不允许我们继续公开的与读者保持联系,但在其后漫长的岁月中,以私人的名义还是可以做到的,这对《今天》来说是难以原谅的疏漏。多年以后我读到陀思妥耶夫斯基夫人的回忆录,她那患有严重的精神疾病并曾堕入赌博恶习的丈夫去世后,她拒绝转让曾以丈夫名义经营的书店,于贫困中为他偿还了全部的订购书款。