——改革时代的中国建筑和政治经济学:1978~2008

建筑的权力意志

置身于中国社会的急剧变化中,中国当代建筑发展也经历了巨大的“时空压缩”。在30年跌宕起伏的“过河”中,中国建筑师不仅要在发展的“硬道理”下被迫完成极高的产量,还必须得迎合业主的文化需求,为他们投射出各种各样的文化图像。这是一个无比匆忙和困惑的时代,它导致了今天很多中国建筑师的一种思想境界:几乎是完全的麻木,他们对建筑于社会的意义,不管是在物质生产上,还是文化表现上,都缺乏批判性的思考。

生产力

中国建筑业自1980年代开始被作为国家支柱产业之一以来,一直呈高速发展。建筑通过其生产过程成为社会运转的一个关键部件,将政治和经济结构连接在一起。但是,其过程的参与者们——中国建筑师,却一直处在一种极端消极的状态,尽管他们产品的社会和物质后果是如此的意义重大。

在中央政府的控制力日益减弱,各地普遍缺乏理性规划的状况下,大量地方官员被“大跃进”情结所控制,梦想使社会一夜之间实现跃进。这种情结和短期利润驱使下的投资结合起来时,不光倾向于催生腐败,还制造出大量任意的、没有协调性、浪费性极强的开发项目。此类项目尤其是在中国过去20年的城市开发进程中大量涌现。

在参与到这种进程的同时,很多建筑师认为,扮演一种积极的社会角色,在地方官员、业主和公众利益之间努力干旋,尽可能使自己的产品达到对社会负责的结果——不啻为一种天方夜谭。一些“明星”建筑师依附于少数新贵阶层的业主,仅仅将专业热情奉献给少数排他性的高端项目上,如豪宅、别墅、富人俱乐部等。而另一些“普遍”建筑师,可能每周都在生产超大型的居住区和城市规划,却很少有人将大众作为真正业主来考虑,几乎没有兴趣将公共住宅作为一种社会性项目,也很少有时间去探讨更平衡的城市开发模式。他们甚至都无暇关心自己产品的社会和物质后果,更不要说还保持通过建筑实践来改善社会状况的现代主义信念了。不管出于主动的选择,还是无意识的默认,他们的职业技能经常被吸收到一轮轮的“大跃进”开发过程中,往往导致可怕的后果。

库哈斯曾评说中国建筑师的生产效率比他们的西方同行要高1000倍,很多中国建筑师为之欢欣鼓舞——难道不正是“大跃进”式的冒进开发促成了中国建筑师的超级生产力吗?难道这不是一种令人沮丧的讽刺吗?

更具讽刺性的是,很多学者急着将中国示好,断定中国已进入“后批评”阶段,在那里,意识形态的抗争已经被全球化世界里的市场力量所取代——当然不是这样。在1980年代,市场经济在它的早期阶段,尤其当它与波澜壮阔的“新启蒙”政治-文化运动合流时,的确为在中国创造出相对自由的政治和文化氛围作出了重要贡献。但是如前所述,执政党在1989年断然终止该运动,仅重视经济发展而不实行政治改革。因此在中国,市场的力量并不是超越了意识形态,而是被政权用来压制,或试图绕开激烈的意识形态抗争。这个基本事实在很多关于中国当代建筑与城市发展的热情洋溢的叙述中都被忽略掉了,包括库哈斯的关于珠江三角洲的报告《大跃进》。[ 令人震惊的是,《大跃进》(Great Leap Forward ,Taschen, 2002)一书中的“历史年表”和“意识形态”两个章节中对1989社会运动只字未提。事实上,在整部书中,只有在“政策/政治”一章中,当作者谈到中国1990年代初“暂时的经济衰退”时,才将该运动作为一个注解,略微提了一下。]

表现力

从1950年代到1970年代晚期,中国建筑只有两种“宏观叙事”的语言可供建筑师运用:现代主义,有时被称为国际式或结构主义;民族形式,经常将鲍扎构图和中国古典元素以及苏联推广的社会现实主义结合起来。中国建筑师出于对捉摸不定的政治运动的恐惧,同时也意识到形式表现与政治内容之间的联系往往是任意的,在实际操作中,他们常对形式语言采取一种折衷主义(或机会主义)的态度:他们往往根据眼前特定的政治经济情形,选择其中一种自认为“恰当的”语言,或进行两者的结合。人们可以很清晰地从1959年“十大工程”中辨认出这种折衷策略。

1980~1990年代,在中国开始经济改革,整个民族急切地拥抱现代化的时期,这种形式的折衷主义很快固化为两种意识形态的表现形式间的对峙。经常在“进步的”的建筑论辩中,较少装饰的现代主义形式被认为代表着开放、前瞻、民主,还有最主要的,不妥协的现代性;而民族形式则常被归为专制、保守和为传统所束缚。(图4、5)

图4,1985年,柴裴义,北京国际展览中心2-5号馆。

图5,1985年,戴念慈,山东曲阜阙里宾舍。

然而,从1990年代中期始,这两种语言之间的意识形态的张力,连同仅被两种“宏观叙事”语言所主导的单调的建筑文化,在四种力量的冲击下迅速溃解掉了。

第一,加速发展的商业消费文化倾向于将所有稳定的语言“系统”爆破成浮动、价值自由的碎片;

第二,政府官员们也开始热衷于把民族形式的帽子,或其它任何媚俗的文化象征物,加到简洁的现代主义方盒子头上;(图6)

图6,1996年,魏大中,北京光华长安大厦。

第三,一组年轻的“实验建筑师”崛起,不仅挣扎着从官方设计院体制中脱离出来,获得实践的独立性,也追求发展出一种“自主”的建筑语言,以期能够摆脱所有意识形态含义。该组建筑师为丰富当代中国建筑的形式语言作出了不可磨灭的贡献。(图7)在另一方面,与形式探索相配合,他们还积极致力于新的建筑话语的建设。从1990年代中期开始,他们引进了一系列的理论话题——纯形式、抽象空间、概念设计、建构学、批判地域主义,等等。遗憾的是,迄今为止几乎所有的理论讨论都犹如蜻蜓点水,没能潜入到中国的社会文化现实深层中,为中国建筑师的立足奠定稳固的基石。

图7,2001年,刘家琨,四川成都鹿野苑石刻博物馆。

第四,外国建筑师开始蜂拥进入中国,时常对待这个国度如同——按扎哈·哈蒂的说法——“一张难以置信的用来创新的白纸”。正是这组建筑师在全国各大城市制造了最令人晕眩的建筑地标。在中国的时代精神大潮的最前端冲浪,这些外国建筑师,不管是生意人还是文化激进分子,都被毫无间隙地吸收到现有政权中,用以向世界展示其超级权力。国际建筑师制造的光炫的建筑图腾,不管是设计精良的一个个单个物体,还是设计低劣的一桩桩孤立的事故,都被轻易地转变为政权手中壮观的宣传品。

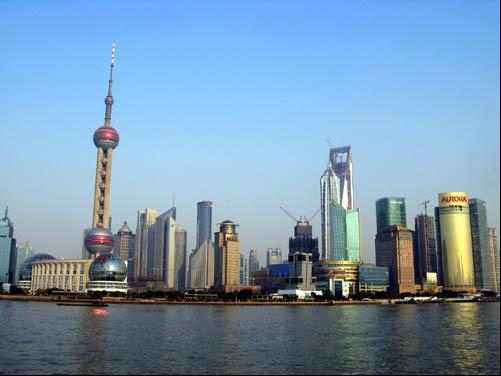

2008年涌现出的一批项目,从北京奥运到上海世博会工程,到“鄂尔多斯100”等,似乎在显示出中国建筑发展的一种新状况:尽管在过去10年中,商业、官方、实验和国际四个建筑团队的出发点和朝向各不相同,他们却以一种令人意想不到的方式汇集到今天的一个共同点上——那是河中央的某个地方,在那里,前方没有清晰的社会图景,后方失去了文化的连续性,而在其核心处——中国建筑学作为一个学科赖以存在的严谨话语仍在缺失。在这样一种内核空虚、任意漂浮的状态中,中国建筑失去了赖以定位的文化语境和价值参照系。建筑师们即使偶有精品产生,其意义都很难被准确地放在建筑发展脉络中,深入地阐发出来;更多的时候,为强行注入“意义”,建筑师们不得不依靠两个策略:让相关建筑活动成为轰动社会的“媒体事件”,让建筑作品成为冲击人感官的“奇观景象”。面对那些“奇观景象”——鸟巢、CCTV、林立的浦东摩天楼(图8)等——人们已经很难分辨出激进的前卫实验、国家主义意识形态的宣传品与媚俗的商业招牌和文化象征物之间的区别。从这种意义上说,2008年是中国建筑语言大溃解的时刻。此时,中国建筑文化似乎无法再一步一步地逐渐演化,而只能转着圈漂浮,任由各种外部的随机力量推来搡去。既然不可能再有另类的选择,于是任何事物都可能发生,都匆匆而过……

图8,2008年2月,上海浦东的天际线。

2008年,乡村垮掉的学校废墟与各大城市的地标建筑形成鲜明的对比——这些画面并列在一起,构成一幅令人震撼的时代的象征图像,该图像揭示着深深植根于当代中国社会中的矛盾。它既是对中国经济建设伟大成就的欢呼,同时也是对以牺牲社会公义为代价的经济发展模式的强烈谴责。对于中国建筑师,它也是一个提醒:那种弥漫在当代中国建筑界的对权力的盲目臣服,那种脱离历史语境、回避社会问题、无价值判断地进行建筑实践,而不考虑其社会责任和后果,无深度地进行形式探索,而不追问其意义的态度,亟需进行批判性地检视。

(本文根据朱涛的“Cross the River by Touching the Stones: Chinese Architecture and Political Economy in the Reform Era 1978-2008”一文翻译改编而成,其英文原文刊登在伦敦Architectural Design 杂志2009年1/2期,中文“和谐版”刊登在上海《时代建筑》2009年1期)

(一)(二)