1989-2001

一个借诗歌驱动政治热情的时代在1989年悲壮地结束了。仿佛冥冥中有人安排我一次急速换档,在1989年下半年的沉寂肃杀中,我读到了欧阳江河的《玻璃工厂》,心中感到另一种澄明敞亮。

《玻璃工厂》是对我在建筑专业上最有启发性的一首汉语诗歌,直到今天我都这样认为。它的启发性并不直接体现在空间构筑上——在这一点,欧阳江河的诗远没有北岛的完整清晰和有方向感。欧阳江河打动我的是其诗歌中高度的物质性和专业工作者的品质。更进一步说,他的诗歌教会了我一点:诗意并不是一套固定的诗歌语汇内生的,也不是诗人通过过度的浪漫修辞升华出来的,而是诗人通过一种特定逻辑将众多看似无关的材料重新组合而生发出来的——这对于一个整天要对付一大堆乱七八糟建筑材料的建筑师来说是多大的启发!

欧阳江河诗歌中的原材料异常芜杂,几可与建筑施工图中的材料表有一比,单举《玻璃工厂》为例:玻璃、工厂、眼珠、泪水、鸟、光、空气、杯子、茶几、穿衣镜、刀锋、泥沙、火焰、水、石头、果实、大海、骨头等等。更重要的是,在欧阳江河那里,各种材料无论多芜杂,都不是惰性的。人类可以通过两种行为将它们内在的潜能激发出来,促使它们产生变形或升华。

第一是物质性的劳动:

整个玻璃工厂是一只巨大的眼珠,

劳动是其中最黑的部分,

它的白天在事物的核心闪耀。

第二是哲学式的思辨,或有时就是一种智性的文字游戏:

在到处都是玻璃的地方,

玻璃已经不是它自己,而是

一种精神。

正是通过这双重工作,欧阳江河得以用全新的逻辑来处理各材料之间的关系,或者创造出拥有全新属性的合成材料:

所谓玻璃就是水在火焰里改变态度,

就是两种精神相遇,

两次毁灭进入同一永生。

……

那么这就是我看到的玻璃——

依旧是石头,但已不再坚固。

依旧是火焰,但已不复温暖。

依旧是水,但既不柔软也不流逝。

它是一些伤口但从不流血,

它是一种声音但从不经过寂静。

当然,欧阳江河混杂的材料表里远不仅限于物质材料,也含有大量的历史、文化、政治片断。欧阳江河对现代汉语诗歌的反叛性,在我看来,体现在他的诗总能在最当下、具体、和富于质感的物质、物体、物件与最扑朔迷离的历史、文化、政治现象之间重新建立起关系,并切入诗人自己的批判性思考(如《汉英之间》、《手枪》、《傍晚穿过广场》等)。

由于受“八九事件”影响,我于1990年毕业后被强迫分配到成都一家设计院工作,令我沮丧,因我向往学院的环境。但到成都后不久,我就找到了一种快乐:一天下午,我溜出设计院,骑自行车穿越大半个城市,叩开欧阳江河单位的门,拜见了这位我景仰的诗人,成为他的朋友!

我俩在“专业交流”上一拍即合。他经常慷慨地让我享受阅读他新鲜出炉手稿的快乐,我则隔三差五地抱一卷自己的乌托邦设计或一摞国外建筑期刊给他看。我为他1990年写出《傍晚穿过广场》这样的诗作而欣喜,他总是能在我带去的建筑作品前滔滔不绝地发表高见……

2006-2008

2006年5月,借着《今天》在纽约哥伦比亚大学办“中国独立电影节”的机会,我与阔别多年的欧阳江河重逢,也结识了仰慕已久的北岛。我没有读到欧阳江河的近期诗作,但他的谈吐和做事风格仍一如既往,表面上“语言和时间浑浊,泥沙俱下”,背后似乎总有一种奇特的粘合剂,在将各式材料合成为“另一种真实”。我对北岛的感觉是复杂的,对他的景仰使我觉得他是个父亲般的人物,而他的低调可亲又时常让我把他当作一位兄长。2007年北岛和我两家几乎同时迁到香港,这使我能有幸更频繁地与他交往,也得以越来越多地了解《今天》的历史,以及1989年后他在海外流亡的经历。

北岛的近期诗歌越来越深地转向内省和独白,语意更加复杂但用词愈发凝练。他反抗的主题仍然是连贯的,但以往那个站立在清晰的时空座标中,作为时代群体的代言人,向当权者发出反叛性“宣读”的那个诗人已不复存在。经过多年流亡的他得以用更复杂的视角和立场,与一系列更深层、更普遍、也更强大的权力话语体系进行对峙。

首先,作为一个汉语诗人,他对被革命话语牢牢控制的现代汉诗语体持强烈的自省和批判态度。流亡中油然而生的乡愁对他来说无疑是痛楚的体验,但他更惧怕是对母语、祖国、民族等权力话语体系的无批判性的皈依:

祖国是另一种乡音

我在电话的另一端

听见我的恐惧

(《乡音》)

在更广的意义上,30多年前喊出“我——不——相——信”的北岛,今天力图将反抗的主题提升到人的存在的高度上:诗歌的使命,不在于对任何特定意识形态的直接宣教,而在于向所有形式的极权话语体系发出挑战。这也同样是北岛对30年后《今天》杂志的期待:“《今天》又回到它最初的起点:它反抗的绝不仅仅是专制,而是语言的暴力、审美的平庸和生活的猥琐。”(《今天三十年》)

这固执的反抗,常让我想到赫胥黎的《美丽新世界》里的一段对话。小说的主人公野蛮人,从蛮荒世界被带到一个“文明化”的美丽新世界中。在那个世界里,一切都被和谐掉了:时间和空间被精确地程序化,人民个个都生活在规定好的快乐中;危险和令人不安分的知识和见解,如科学、艺术和宗教,都被妥善地封存起来;偶尔出现几个对体制不满、有独立想法的人将会被流放到冰岛。

临近小说结尾,野蛮人对这个和谐社会感到厌倦,他上访到美丽新世界的中央领导——控制者穆斯塔法·蒙德。野蛮人说,与其要安逸和便利,他想要上帝、诗歌、自由、真正的危险、善和恶,想要——按控制者的解释——“不快乐的权利”。控制者回答他说:

“更不要提变老、丑陋和性无能的权利;……吃不上饭的权利……每天都生活在对明天的恐惧中的权利;感染伤寒的权利;被各种莫可名状的痛苦所折磨的权利。”

一阵长时间的沉默。

“我要求这一切,” 野蛮人最后说。

穆斯塔法·蒙德耸耸肩。“悉听尊便。”他说。

上述对话实际上是对两种不同的现代生活的追求之间的对峙:控制者习惯的是程序下的统一和效率,野蛮人追求的是反抗中指向的独立和自由,即使反抗的代价是失去“快乐”。

《今天》的成员们就是一群贸然向控制者提出挑战,要求有“不快乐的权利”的“野蛮人”。他们从1978年底北京东郊三里屯亮马河畔一间狭小农舍开始,到东四14条76号大杂院,到柏林、奥斯陆、斯德哥尔摩、纽约、爱荷华、布拉格、东京、千橡城、洛杉矶,直到今天部分地汇集到香港。30年来他们不停地在与时代抗争,与空间较量。

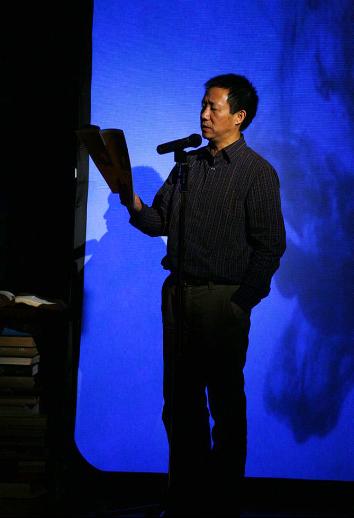

那么,《今天》汇聚的地方——香港究竟是一个已被程序化了的美丽新世界,还是一个被用来流放有独立想法的人的冰岛?也许,中环林立的摩天楼,其表面闪耀着机器银光的玻璃幕墙,以及其内部批量复制的标准层平面,使得香港更像前者;而不需北岛“修改背景”就能接纳他,让他来到这个离他故乡最近的岛上,又能在这2008年底接纳一群“野蛮人”前来参与《今天》的诗歌朗诵会,这又使得香港更像后者。在这个奇怪的新世界里,对地缘政治、文化和空间向来敏感的《今天》又将展开怎样的故事和诗意呢?

《今天》在这里,才刚刚开始。

2009.1.11 于香港/摄影:白小刺

(一)(二)