一

如今我们说的黑胶,其实大多是三十三又二分之一转的密纹唱片。之前的七十八转唱片,一面只能六七分钟,底噪又大,所以1948年密纹唱片问世后,迅速淘汰了粗纹唱片,且以每面可达半小时的长度、高保真的录音,极大推动了黑胶的普及。

黑胶在中国,文/革前只有少数知识分子或者所谓资产阶级家庭里有。进口唱片只能在大城市里的外文书店买到,一块钱起价如今听上去不贵,然而那时为数不多的京城大学生毕业后的工资仅仅50多元而已。文/革后的解冻时期,卡带和CD先后涌入,黑胶来不及开放就已凋落,现在只能在发烧友或少数讲究小资情调的人士那里才能见到。我在美国收藏黑胶的过程,往往是去寻常百姓家的地下室淘宝,它们静静躺在那里,曾经是日常生活的一部分。

黑胶在美国,就如卡带和CD在中国,是成就流行音乐的媒介。我的一张披头士《白色专辑》,编号已是第120多万张,这张唱片迄今发行超过2000万张。没有黑胶,从猫王到麦克尔·杰克逊不会风靡一世。而在中国,我这一代人的记忆是抱着砖头录音机听转录来的《月亮代表我的心》、《在水一方》,邓丽君就这样传遍大江南北。到了90年代,王菲的歌随盗版CD走进千家万户。至于唱了近20年终于大红大紫的汪峰,则是没上头条但被大量下载了。

二

漫长的冬夜,在温暖的地下室,边听费舍迪斯考唱《冬之旅》边洗唱片。长年蒙满尘埃的黑胶重新闪闪发光,释放出丝绸般流丽的音乐。是的,黑胶一摔即碎,像文物也像爱情,一朝毁坏,覆水难收。然而如果珍惜,美好的声音就可以长存。我对一元线性思维素来心存疑惑,科学万能、技术发展、历史进步其实也是不知不觉中被植入的信念而已。CD 取代黑胶时,广告语之一便是永久保存,不过20年功夫,人们发现CD音质原来也会退化,不变的反而是刻录在黑胶上的声音。

音乐本身更与时代、科技无关。无论时代、人生怎样变迁,我依然相信美是先验的、绝对的。文/革中相当长一段时间,外国电影只有《列宁在十月》和《列宁在一九一八》,后一部我看过好几遍,仅仅为了看其中一段《天鹅湖》,如今也只记得那黑白片的翩翩舞姿。而《红色娘子军》我从来没觉得好看,至于如今加入性感大腿元素的版本,如果江/青同志从墓中升起,大概会很生气冯小刚的俗不可耐吧?

《红色娘子军》红得发紫时,中国大陆除了八个样板戏一无所有,我10岁左右赢得“记忆力惊人”美誉的本事之一是能够背唱《智取威虎山》全剧。那是黑胶被当成资产阶级腐朽生活方式砸得粉碎的年代,红旗下的蛋在岁月沙漠里成长。没有音乐的甘泉,连一本《外国民歌200首》都只能地下传阅。我13岁时已经读过《约翰·克利斯朵夫》,却从来不曾听到贝多芬。1974年第一次听《皇帝钢琴协奏曲》第二乐章时,感觉自己到了另外一个世界。那一年音乐让我流泪,我是泪腺很不发达的人,但是偶尔听着音乐会涕泗交流,似乎就是那时落下的毛病。

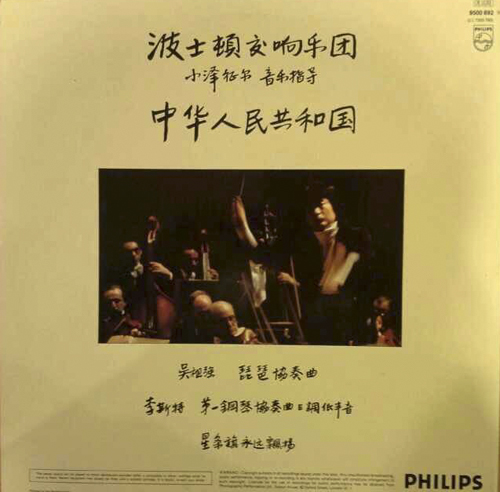

1976年10月文/革结束之后,17年时期的革命音乐重新泛起,洪湖赤卫队、南泥湾处处可闻。古典音乐只是悄悄地解禁,间或在调频台出现。偶尔可以听到海菲茨演奏的小品,尤其喜爱舒曼的《梦幻曲》,曾经写过一个短篇小说,就是用《梦幻曲》伴奏朗诵,自己当时相当感动。后来才明白,令人感动的是音乐而非文字:“在每个人的内心深处,都深藏着一个柔和的角落……”云云。70年代末开始有外国乐团来访,最轰动的是35年前小泽征尔率波士顿交响乐团访华,那是一代人难忘的记忆之一。小泽征尔因此成为家喻户晓的名字,虽然很多人并不知道他是干什么的。

在美国看到唱片封面上有中文不免眼睛一亮,因此才会在古德威尔旧货店里邂逅菲利普公司出品的波士顿交响乐团访华纪念专辑黑胶,这张录音精良的唱片里页还配了珍贵的历史镜头。那一年小泽征尔年方44岁,左拥邓/小/平、右挽宋/庆/龄,倍受优渥;在首都体育馆指挥音乐会,风采照人。如今他的好朋友阿巴多已因癌症病逝,小泽自己也在与癌症抗争。当时对刘诗昆弹的李斯特第一钢琴协奏曲印象十分深刻,但他那张弹琴剧照,看上去像是小说《红岩》里叛徒甫志高的侧影。《草原英雄小姐妹》和刘德海都不是我的菜,如今听来,感觉依然。

波士顿乐团在北京红塔礼堂的首演,座无虚席,一票难求。然而当时北京听古典音乐的人群其实很少,不那么知名的乐团卖座并不好。我去听过斯图加特室内乐团在红塔礼堂的音乐会,听众稀稀落落,演出却一丝不苟。至今清晰记得,那场音乐会灯光幽暗,氛围宁静,掌声也不怎么热烈,却是我最初的美好回忆之一。那是我初听室内乐,从此喜欢上了四重奏。

也是在那一年吧,我去北京音乐厅听了名动一时的小提琴家唐韵的独奏音乐会。她穿一袭深红色天鹅绒长裙,在我看来美丽动人,但是听见好几个人在低声议论:她怎么穿成这样?

是啊,那还是满街蓝制服的年代。

三

大约1981年,读海因里希·伯尔的《莱尼和他们》,那是一部伟大的小说,我至今这样以为。有一句话反复出现几次,含意模糊,也许是翻译模糊:“骑尘世间的马,非尘世间的车。”也许岁月流逝,连记忆里的词句都变得模糊。然而我有时还会想起这句话,而且总有灵犀一点之感。大多数人毕生都在尘世间,少数人会有出世的之想。愿望只是愿望,不过只要愿意,其实你可以享受出世的感觉。

不同的人以不同的方式搭乘非尘世间的车,对于我那是一辆装满古典音乐黑胶唱片的车。其实我不懂音乐,倒是略通文史。然而我有时在音乐中会感觉到语言之外的世界,有如维特根斯坦所谓的不可言说。这种感觉开始于阅读《莱尼和他们》的青年时代,那时我在日本仙台上大学,晚上一个人在公寓里一边读书一边听古典音乐台。先用卡带录下莫扎特的27首钢琴协奏曲,后来一咬牙买了一套带唱机的音响组合,开始听黑胶。那几年也是我写诗最多的时期,然而自己写不出来的感动,往往在音乐里找到。记得第一次听布鲁赫的第一小提琴协奏曲,正是那种不知身在何处的非尘世之感。

日文里保留一些唐时传过去的汉字,古老而美好,比如把车站称为“驿”。我常去的一家旧唱片店,在仙台驿背后,其实是一条狭窄而市井的小巷。每次去借或者淘旧唱片,都要经过一个成人录像店,往往在华灯初上时分,臂下夹着几张巴赫和贝多芬,匆匆走过霓虹灯里闪光怒放的乳房。

少年时读马克·吐温《败坏了赫德莱堡的人》的结尾,堡训从“让我们不受诱惑”改为“让我们受诱惑”,不禁拍案叫绝。我成长于文/革时期,见闻冠冕堂皇的革命词藻下人的残忍与丑陋,对道貌岸然的高尚有天然的怀疑。不过在美国住了20多年后,郊区中产阶级的诚实品质与简单思维给我印象深刻。在伪善、口是心非方面,自有宋以降标榜仁义道德,至当代高歌主义思想的汉语人群,造诣要高得多。

80年代初国门方开、铁幕渐启之际的留学生,经常被教育要“抵制资本主义诱惑”。我是一听报告就要打盹或者思想开小差的人,不免偷着乐地想:既然到了资本主义世界,那就“让我们受诱惑”吧。

那时还是冷战时期,两岸敌对,不像现在这样你中有我,我中有你,眉来眼去。我到仙台时,恰逢鲁迅先生长孙“叛国”去了台湾。现在我们知道他是“为了爱情”,但当年那是很严重的一个反面事例。这件事最终以喜剧收场,而仙台的一位访问学者就没有这么幸运。听说他是被色诱,回国不久后上了《人民日报》,因当特务被判刑12年。

形势是复杂的,不过我虽然既不进步也不道学,却从少年时就有谨慎的一面。如今想来,或许未曾有清晰的自觉,但是逃避的愿望一直潜在。这也隐合我的审美判断:尤其古典音乐,是一个自我放逐的世界。冬夜在10平米的斗室点燃油炉,坐在暖桌旁用被子盖住腿,听柴可夫斯基第六交响曲《悲怆》。

随着时光流逝,大学读过的书多半还给了老师,留下的唯有关于音乐和电影的记忆。读博时,已经积藏了百余张黑胶,由于以为归期不远,1988年我扛了一大纸箱回北京。从东京上野车站换去成田机场的高速列车,需要走一里多长长的地下通道,记得拖着这只大箱子,走得我衣服都湿透了。不料再见到这箱唱片,已是20年后,长兄清理故居,终于把它们搬到了现在的家。唱片套落满灰尘,多已发黄老化,抽出唱片,却依然闪亮如新。其他没运回去的黑胶,随80年代最后一个夏天一起不知所终。

四

记忆里,那是一个格外晴朗的秋日,令人想起几代歌手传唱的“薄红色秋樱,在秋天悠然阳光下摇晃”。为了赶八点钟的新干线,我起得很早。留学时代,总是夜里两三点才睡觉,不到六点就起床的情形,一年难有一回。我住的小木楼,像个古旧的积木玩具,门窗吱哑作响。和着蝉声拉开窗,天空蔚蓝得仿佛年青时的忧伤。街上没有人,我努力让自己心静,有条不紊地做早餐、最后一次检查有没有忘记带什么。我有一个习惯,每遇比较重要的事情或变故,就有意放慢一点节奏。这绝非举重若轻、心细如发,相反倒是由于常有胆小逞能、丢三落四的嫌疑,不得不自我警醒一点。在那个早晨,我慢慢磨了一杯咖啡,点燃一支烟,清点了一下该办的事、该交的钱都已搞掂,于是深呼吸了一次。

同以往出远门时一样,我把房间收拾整齐,然后拉上窗帘。屋里骤然变暗,我背起行囊走出门,穿过小巷、走到街口,回头看小楼落满初起的阳光。在一瞬间,我感觉到自己将永离这宁静的城市,这感觉令我悲从中来,闭上眼、使劲咬了一口下唇。不过,我没有时间,而且天生并不敏感、比较能够控制自己的情绪。一分钟后,我已在出租车上和司机讨论起天气。

对于玄幻神道,我一向敬而远之,也从不敢自以为有任何先见之明或特异预感,然而,关于个人史的几个拐点,我或者一语成谶地乌鸦嘴,或者沉默之间自有一种挥之不去的感觉。80年代初去国之前的一个晚上,和高中好友在甘家口大街冷风中道别,她问我,你什么时候回来?我想都没想就答道,也许这辈子不回来了。大概彼此都有点愕然,就开始聊别的。

我从未想到,自己会在80年代末匆匆赴美。夏天是如此喧嚣而刻骨,以至于那个微寒的早晨,当新干线启程,仙台和我经历的80年代以及无可挽回的青春岁月一起,安静地向背后疾驶远去时,我望着窗外,刚刚过去的日子和一闪即逝的风景一样,似乎并不真实、什么都没有留下。

上午10点多,车到上野,走出车站,看到电子屏幕上打出“平成元年9月16日”。同一天的晚上,纽约机场的显示牌提醒我这是“September 16th,1989(9月16日,1989年)”。风雨交加之中,我在机舱里等了两个多小时。等待起飞的机舱里大灯全熄,光线昏暗,雨滴急剧地拍打机窗,让人心里发慌。在这种天气坐飞机,是需要一点气概的。舱里空空荡荡,不知是原来就没有卖出多少机票,还是乘客都被坏天气吓跑了。前一排座位上,只有一位一望便知来自中国的女孩,戴着眼镜,衣着朴素,像是品学兼优的好学生。80年代末国人还不似现在如过江之鲫,偶尔遇见彼此往往还挺高兴。在漫长等待里,我挑起个话头,有一搭无一搭地聊起来。看得出女孩是刚刚出国,很紧张拘谨,我就显得从容貌似门儿清地说起留学生活种种。过了一会,机长宣布飞机因“机械故障”再次延迟起飞。我英文虽然不佳,“机械故障”还是听得懂的,不禁和那位女生面面相觑:潜台词大概是还飞什么劲啊,赶快让我们下飞机吧。机舱里并无反响,倒有两三处微弱鼾声。后来在美国飞机坐得多了,才知道“机械故障”经常是飞机晚点的原因,而机长宣布这一原因只是告诉旅客实情,并没想吓着谁。

飞机终于摇摇晃晃地朝波士顿起飞,一路吓人地颠簸不已。雨线仍似密箭般向后射去。穿越云层时,窗外白雾茫茫,机身不时抖动。机舱里小灯也灭了,飞机在黑暗中轰鸣加速。我忽然有一点失重的感觉,又仿佛在缓缓进入时间黑洞的深处。虽然只是一瞬间,在后来的岁月里,我间或会想起这不可复现的体验。我不知道,这是否是一种象征或暗示,毕竟,象征或暗示本来就是人想出来的。

黑洞当然谁也没去过,倒是我的北美生活就这样在北京话所谓“肝儿颤”中开始。四分之一世纪流过,买不到日语歌黑胶,我就偶尔去YouTube搜些熟悉的日语歌重温,《秋樱》是听得最多的几首之一。通宵一首歌属于一个歌手,《秋樱》却是佐田雅治、山口百惠和谷村新司三大巨星的名曲;一般一首歌过几年就没有人唱了,谷村新司却在花甲之年又和一个年青女歌手一起唱,他唱得很轻、很慢,表情柔和、须发皆白。